Acompanhe o Otageek nas redes sociais

Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez

Remake de um dos jogos exclusivos mais marcantes do PlayStation 3, “The Last of Us Part I” traz uma experiência narrativa inigualável para a nova geração de consoles.

No longínquo ano de 2016, uma pessoa aqui da redação do Otageek estava jogando The Last of Us. Viciadíssima, para dizer o mínimo. E essa pessoa sempre me falava que eu tinha que jogar, e tentava me convencer a pegar o jogo. Vejam bem, à época, eu não tinha videogame – só tive um PlayStation 1 quando criança, e depois que o console estragou, nunca mais me interessei muito profundamente por videogames. No máximo, havia jogado um pouco de Resident Evil 4 e New Super Mario Bros no Nintendo Wii do meu irmão, e gostava do Wii Sports. Videogame era, para mim, uma atividade geralmente coletiva (vide o Wii Sports, que é muito mais legal de se jogar em grupo), a ser dividida com família e amigos. Não havia, até então, sido fisgada por algum jogo que me fizesse reconsiderar tudo o que eu pensava saber sobre videogames.

Isto é, até colocar minhas mãos em The Last of Us.

A jornada de Joel e Ellie atravessando os EUA ao longo de um ano abriu os meus olhos para um formato de mídia que, por mais que se apresente de forma fotorrealista e cinematográfica, imerge seu público na narrativa de formas que o cinema nem sequer sonha em fazer. Ao jogar o remake, exclusivo para PlayStation 5 e que chegará ao PC em 03 de março de 2023, consegui me lembrar das sensações que tive ao jogar o original pela primeira vez, dos momentos em que passei raiva e fiquei presa sem saber para onde ir, ou morrendo sucessivamente entre corredores, estaladores e ameaças piores, como os humanos.

Assim, é fácil inferir que, a despeito das inúmeras críticas à mera existência deste remake, a intenção por trás de sua criação é óbvia: com a estreia da adaptação do jogo para a HBO chegando em janeiro de 2023, é preciso ter um produto na nova geração de videogames, para atrair o público que irá se interessar pela obra, mas que nunca pegou em um controle para jogar – seja este jogo, seja qualquer um. Tal como Michael Haneke fez com seu remake anglófono de Violência Gratuita, e Sebástian Lélio ao transformar Glória em Gloria Bell, aqui, a Naughty Dog pretende cativar um público muito maior do que aquele alcançado desde o lançamento da versão original, em 2013 – e este público vai além dos espectadores que chegarão até os jogos através da série, e inclui as pessoas com deficiência.

Com mais de 80 opções de ferramentas de acessibilidade, incluindo audiodescrição e alto contraste para pessoas com deficiência visual, The Last of Us Part I eleva ainda mais o trabalho ímpar apresentado pela Naughty Dog nessa área em The Last of Us Part II, lançado em 2020, obra pioneira em possibilitar que pessoas com as mais diversas deficiências, geralmente excluídas do mundo gamer, pudessem imergir no jogo de forma tão plena e ampla quanto qualquer outro jogador. Aqui não tem nada de só permitir aumentar o tamanho das legendas e dizer que o jogo é “acessível”.

Eu mesma, por exemplo, tenho uma perda auditiva de moderada a severa e, com as opções de acessibilidade deste jogo e do Part II, consigo driblar aquela que é a minha maior dificuldade jogando qualquer jogo: a de identificar de onde exatamente vêm os sons. Em uma obra onde parte do objetivo é passar incólume por adversários que nos localizam pelo barulho que fazemos, conseguir localizar as ameaças é primordial – e agora, quando meus ouvidos me falham, a tela me socorre.

Para além das opções de acessibilidade, é preciso ressaltar algumas outras diferenças em relação ao jogo original, visto que a narrativa não sofreu nenhuma grande alteração (estas parecem estar reservadas para a série televisiva, e eu as aguardo ansiosamente).

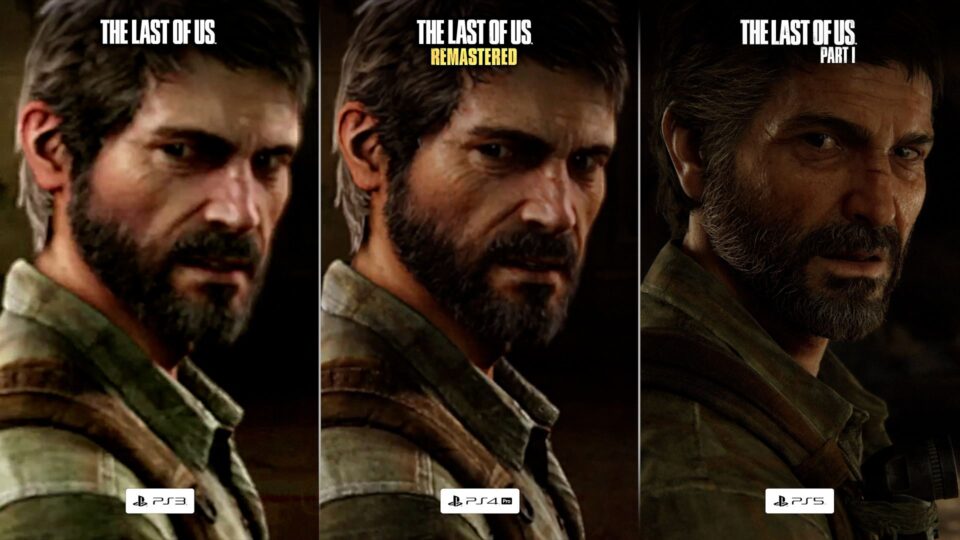

O primeiro ponto a ser notado é a aparência dos personagens. Se o original já enchia os olhos, tendo usado o potencial máximo do hardware do PlayStation 3 (e ainda hoje segue sendo mais apresentável do que certas sequências de grandes blockbusters do cinema); agora, no PS5, o fotorrealismo surpreende mais uma vez.

Joel e Ellie são ajustados para se parecerem mais com seus intérpretes, Ashley Johnson e Troy Baker, e com suas contrapartes que aparecem nos flashbacks do Part II. As feições de personagens como Bill e Henry ficam menos cartunescas, e até David se beneficia dessas alterações, parecendo menos com um cara maluco logo de início, e mais com um líder exausto (o que o torna, consequentemente, mais ameaçador). Tess, vale notar, enfim se parece um pouco mais com sua intérprete, Annie Wersching, e enfim parece ter uma idade um pouco mais próxima da de Joel – o que acaba tirando um pouco da ambiguidade que pairava sobre a natureza do relacionamento dos dois para além do trabalho de contrabandistas, mas acrescenta à carga emocional de seu destino ao apresentá-la como uma pessoa mais velha, e mais amadurecida pela dura realidade do mundo pós pandêmico.

Outra questão interessante é a fotografia deste novo jogo. Com novas escolhas de iluminação e profundidade de campo, alguns cenários chegam até a ser descaracterizados, a exemplo da luz laranja forte de pôr-do-sol na cidade do Bill. Em outras partes, os ambientes ficam muito mais limpos e novos detalhes se tornam nítidos – como quando Joel e Ellie descem para o metrô após um confronto com agentes da FEDRA, ainda no começo do jogo, e podemos ver uma pilastra completamente infectada, de onde saem esporos. Contudo, há de se pensar: quantas das escolhas estéticas no jogo original foram realmente escolhas, e quantas foram decisões tomadas levando em conta a capacidade gráfica do PS3?

Ainda que o jogo não apresente nenhuma grande diferença em sua narrativa, o DualSense se garante ao preencher a lacuna da “novidade”. Com um dos usos mais interessantes do potencial do controle até agora, junto a Control e Returnal, aqui sentimos as gotas de chuva, a terra pesada e molhada no outono, o arrastar das pernas na neve, e por aí vai. Nenhuma nova ação foi acrescentada à jogabilidade (algo que enfureceu fãs que queriam ver as mecânicas do Part II aqui, como a esquiva e o rastejar), mas a jogatina parece estar menos travada aqui, com um Joel muito mais enérgico e violento (o gore, aliás, não deve nada à Part II: agora também temos tripas e membros voando na Part I).

Um ponto que é lamentável não ter sido alterado é a tradução. A localização, de forma geral, está fantástica, no que tange os menus e os materiais adicionais do jogo, como os artefatos e as placas encontradas ao longo da trajetória dos personagens. Contudo, a tradução das legendas dos diálogos (tanto os obrigatórios quanto os opcionais) ainda é a mesma da versão de 2013, com os mesmos erros contextuais causados pelo fato de os tradutores não terem acesso ao vídeo. Talvez não seja possível mexer na dublagem – seja por questões diversas de direitos autorais, seja pelo falecimento de um dos dubladores – mas este jogo já foi lançado três vezes.

Situações como a Ellie falando de um “amigo” que a apresentou a um jogo quando encontra um fliperama (o “amigo” é a Riley, uma recruta dos Vagalumes por quem ela nutre uma paixão, e que conhecemos em Left Behind), e dizendo que montou em “Winston, um cavalo na zona de quarentena” (Winston é um soldado, a égua dele se chamava Princesa – isso vemos em Left Behind e na história em quadrinhos Sonhos Americanos) seriam aceitáveis se esse jogo fosse inédito, mas não é. Não seria exatamente oneroso contratar um revisor que esteja bem familiarizado com o jogo (e que tope assinar um NDA rigoroso) para passar a borracha em todas essas instâncias em que o diálogo dependeu das gambiarras discursivas dos tradutores originais para atenuar a ausência de vídeo e de informações sobre o contexto das cenas… Mas aí depende da boa vontade da Naughty Dog.

Considerado desnecessário por alguns, The Last of Us Part I enche os olhos com seu visual exuberante, apela ao tato com seu uso fantástico do DualSense, e contempla todos os sentidos com suas diversas opções de acessibilidade. Realmente acessível (exceto, talvez, no preço), o jogo não se propõe a reinventar a roda, mas sim, a recontar a história de Ellie e Joel e a alcançar um público maior, na esperança de que todos eles se encantem com os personagens multifacetados desse universo pós-apocalíptico, e com o mundo dos games, como eu me encantei lá em 2016.

E que venha a série da HBO!

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]

[…] Crítica | “The Last of Us Part I”: Resistir e sobreviver, mais uma vez […]